赵晨旭:16岁去法国,邓小平是这样度过的

作者:赵晨旭 | 发布时间:2022年09月15日 | 来源:“理论中国”微信公众号 | 字体放大 | 字体缩小

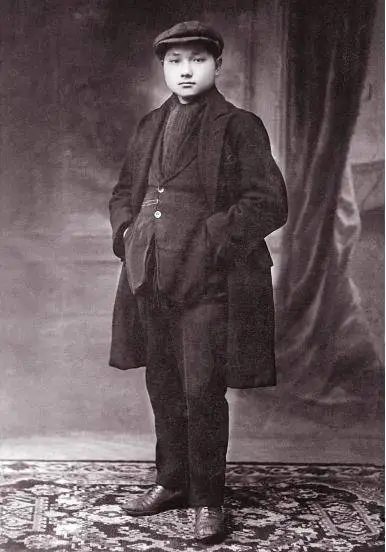

▲1921年,邓小平在法国勤工俭学时的留影。

1920年9月,邓小平出发去法国勤工俭学,当时只有16岁。在法国的五年零三个月里,他是如何从一个涉世未深的学生成长为一名职业革命家的呢?

到法国去学本事

1919年的暑假,刚念了一年中学的邓小平在广安家中突然收到父亲从重庆捎来的口信,让他到重庆去念留法勤工俭学预备学校。这样小的年龄要去陌生的国外,着实让母亲担忧!说服母亲后,邓小平前往重庆并通过入学考试,被重庆留法预备学校录取。学校主要安排学生学习法语和工业技术知识,为去法国勤工俭学做准备。

入学不久,就发生了一件令邓小平思想触动很大的事。

1919年11月,重庆警察厅长挪用公款购买大量廉价日货并以警察厅的名义公开拍卖。如此行径激起了广大爱国学生的强烈抗议。邓小平和同学们一起到警察厅示威请愿。一千多名爱国学生将警察厅团团围住,坚决要求警察厅交出日货。警察厅长吓得不敢出门,被迫答应学生们的要求。爱国学生将收缴的日货运到重庆朝天门,公开焚毁,在场群众无不叫好。回到学校后,同学们自发将日本厂家生产的牙粉、脸盆等日用品销毁,表示今后再也不用“东洋劣货”。多年后,邓小平回忆自己由于参加了这个活动,爱国思想有所提高,满怀希望地想到法国去,一面勤工,一面俭学,学点本事回国。

1920年7月,重庆留法勤工俭学预备学校为学生们举行了毕业典礼。邓小平也顺利通过法国驻重庆领事馆的口语测试和体格检查,取得赴法勤工俭学自费生资格。

踏上法兰西的土地

出国手续办妥后,邓小平和重庆留法预备学校的同学一起,乘船前往上海,到那里等候每月一次由上海到法国的邮轮。

1920年9月10日,上海黄浦江畔,邓小平与几十名赴法勤工俭学生登上了开往法国的“鸯特莱蓬”号邮轮,踏上留法勤工俭学的征途。

邮轮上的生活是相当艰苦的。据同行的江泽民(江克明)回忆,“鸯特莱蓬”号的一等舱票价800元,二等舱500元,三等舱300元。留法勤工俭学生们花100元,住的是四等舱,其实就是最底层的货舱。昏暗的船底,摆了几十张双层床,邓小平等近百名学生在里头拥挤不堪,空气浑浊,闷热潮湿,蚊虫咬得人睡不着觉,有人干脆去甲板上打地铺。

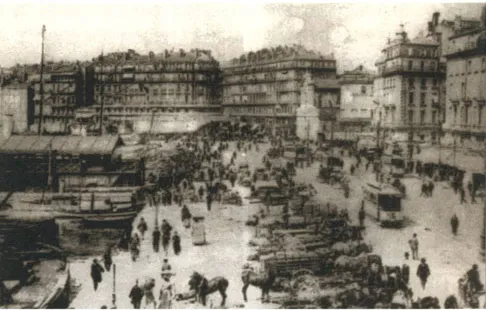

▲“盎特莱蓬”号的终点——法国马赛港。

在巴耶中学:先做寄宿制学生

对于这批中国学生的到来,1920年10月22日出版的《巴耶日报》曾发表一篇题为《中国学生到巴耶》的消息:

“二十多名中国学生在二名法文讲得非常流利的同乡带领下,于昨天晚上到达巴耶市。这些年轻人是由他们的政府派往法国的,并在巴耶中学学习他们感兴趣的课程,以便使他们了解法国的语言和风土人情。他们是寄宿制学生。”

考虑到这些中国学生法语水平普遍较差,巴耶中学为邓小平等人单独开班,提高法语水平。

巴耶中学是一所寄宿制学校,学生们饮食起居都在校园里,管理十分严格。每天早上六点起床,六点半开始早自习,晚上八点准时上床,九点就要熄灯。上午八点至十一点、下午两点至四点为上课时间,不过五个钟头。邓小平后来回忆,学校待他们像小孩子一样,每天很早就要求上床睡觉。他还说过,那是一家私人开的学校,才上了几个月,没学什么东西,吃得却很坏。

据法国国家档案中保存的一份巴耶中学中国学生的开支细账表记载:

一九二一年三月,邓小平当月应付给学校二百四十四法郎六十五生丁的食宿费。其中生活费二百法郎,洗衣费七法郎,卧具租金七法郎,校方收费十二法郎,杂支费十八法郎六十五生丁。

这份细账表显示,中国学生的杂支费一般是在十五至五十法郎之间,平均二十六法郎左右。邓小平的杂支费只有十八法郎,远低于平均数,可见他是非常俭省的。

▲1921年3月,邓小平与同在法国勤工俭学的远房叔父邓绍圣的合影。

尽管邓小平过得很节省,到了1921年3月,带来的钱也快用完了。他知道家里困难,凑出路费已是不易,如今怕是也没有钱再寄给他。因交不出学费,邓小平和同学们面临失学的危机。他们多次向校方求情,法国教育部也致信巴耶中学,希望校方为困难学生减免部分费用,但都被学校拒绝。最终,因拖欠学校费用,邓小平不得不和其他十几名同学一起离开了巴耶中学。

在法国做工:轧钢工、杂工、制鞋工……

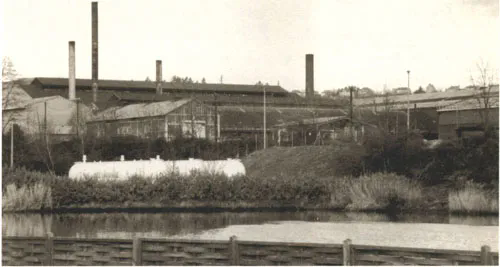

1921年4月,邓小平和几名失学的同学经华法教育会介绍,进入克鲁梭的施奈德钢铁厂做工。这家工厂规模很大,是法国当时最大的军火工厂,工人数量有三万之多。一战期间,许多法国工人应征入伍,工厂招聘了大批外国劳工来补缺,所以许多留法勤工俭学的中国学生来到这家工厂做工。

▲克鲁梭市施奈德钢铁厂。

施奈德钢铁厂给中国学生开的工资很低,固定工资每天十二至十四法郎。不满十八岁的只能当学徒工,每天工资只有十法郎。学徒工可以在食堂用餐,伙食费每天六法郎。此外,还需自费购买工作服穿去上班,一套工作服至少也要二十法郎。

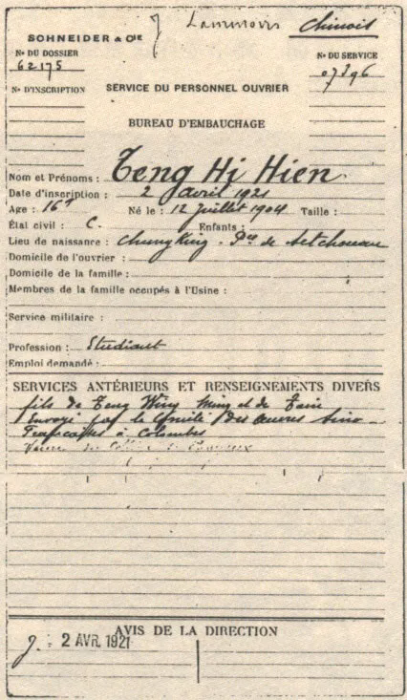

施奈德工厂的档案中邓小平(邓希贤)的登记卡显示:

工卡号:〇七三九六。姓名:邓希贤。年龄:十六岁。出生年月:一九〇四年七月十二日(农历)。婚姻状况:单身。出生地:四川省重庆市。职业:学生。过去工作及其他有关情况:系邓文明及淡氏之子,受哥伦布市(巴黎西郊小城市)法中救济委员会派遣在巴耶中学求学。身体状况:一九二一年四月二日体检。服务部门:轧钢车间。工种:杂工。工作能力:很好。工作表现:好。日薪金:六法郎六十生丁。评语:志愿来工厂工作……

▲邓小平(邓希贤)在施奈德工厂做工的档案卡。

从这张登记卡也可以看出,邓小平进入工厂后被分配到轧钢车间,因不满十八岁只能当学徒工,每日工资六法郎六十生丁,连糊口都不够。

轧钢车间的工作虽然不需要专业技术知识,但是重体力活,劳动强度很大,也非常危险。年仅16岁的邓小平每天在四十度的高温下工作,身上穿着厚厚的工作服,脚上穿一种特制的木鞋,用长把铁钳夹着炽热的钢材拖着跑。木鞋毫无回弹力,穿上以后行走不便,一不小心就会摔跤,如果摔倒在钢材上,全身就被烫伤。有时轧钢机发生故障,失控的钢条弹射出来,很容易造成伤亡事故。

邓小平等人来法的初衷是求学,到工厂做工也是为了赚得学费重返课堂。然而现实是繁重的苦工令他们筋疲力尽,根本没有学习的时间和精力,低廉的工资连一日三餐都难以维持,更别说积攒学费。为了能早日重返校门,邓小平打算另找一份工资多一些的工作,于是离开了施奈德工厂。

辞职后的邓小平来到巴黎,却一时找不到新工作,只好一边向中国驻法公使馆申领救助金,一边寻找工作机会。单靠六法郎的救助金维持不了生活,邓小平后来回忆,这期间做过各式各样的工作,都是杂工。他曾在火车站、码头帮人家搬运货物、行李,也曾在建筑工地推砖、扛水泥,还做过清洁工。这样的情况持续了好几个月。

1922年2月,邓小平终于找到一份稳定的工作。他从巴黎乘火车到达蒙达尔纪,步行来到一个叫夏莱特的小城。邓小平进入哈金森橡胶工厂做工,被分配到制鞋车间,制作防雨鞋。制鞋的工作不同于轧钢,劳动强度不大,节奏很快,适合心灵手巧的人做。据当时和邓小平一起在哈金森工厂做工的郑超麟回忆说,一般人每天只能做十双鞋,邓小平可以做二十多双,一天下来可以挣十五六个法郎。这样,每个月除去生活开支,还能攒下二百多个法郎。

流落巴黎街头的时候,生活窘迫的邓小平曾写信回家求援。家里收到信后又卖掉一些粮食,凑出些钱寄给他。邓小平收到钱时已经是1922年秋冬了。有了这笔钱,加上在哈金森工厂做工攒下来的钱,邓小平心中重新燃起求学的念头。

1922年10月,邓小平离开哈金森工厂,前往塞纳—夏狄戎中学读书,然而因为钱不够,他没能如愿复学。辗转几个月后,邓小平于1923年2月回到哈金森工厂,继续在制鞋车间工作。然而,短短一个多月后,邓小平再次辞职。

邓小平为什么要放弃好不容易找到的稳定工作呢?第一次离职是为了求学,第二次离职其实是为了投身政治活动。

参加旅欧中国共产主义青年团

1922年6月,赵世炎、周恩来、李维汉、王若飞、萧朴生、刘伯坚、袁庆云、任卓宣、陈延年、尹宽、李慰农、佘立亚、郑超麟等十八名勤工俭学生在法国巴黎成立旅欧中国少年共产党(简称“少共”)。随后,其机关刊物《少年》创刊,以“传播共产主义学理”为主要任务。其实,早在“少共”正式成立前,在蒙达尔纪和夏莱特已存在一个规模不大的研究小组。

邓小平在夏莱特哈金森工厂做工期间,结识了赵世炎、王若飞等人,受他们影响,开始阅读《新青年》等进步刊物。邓小平后来说:

“最使我受影响的是《新青年》第八九两卷及社会主义讨论集,我做工的环境使我益信陈独秀们所说的话是对的。因此,每每听到人与人相争辩时,我总是站在社会主义这边的。”

“我从来就未受过其他思想的浸入,一直就是相当共产主义的。”

“从自己的劳动生活中,在先进同学的影响和帮助下,我的思想也开始变化,开始接触一些马克思主义的书籍,参加一些中国人和法国人的宣传共产主义的集会。”

“一方面接受了一点关于社会主义尤其是共产主义的智识,一方面又受了已觉悟的分子的宣传。同时加上切身已受的痛苦,有了参加革命组织的要求和愿望。”

1923年2月,“少共”召开临时代表大会,旅欧中国少年共产党加入中国社会主义青年团,成为其旅欧支部,名称改为“旅欧中国共产主义青年团”,其领导机构改称旅欧共青团执行委员会,周恩来任书记。

1923年3月,郑超麟受旅欧共青团执行委员会派遣将赴莫斯科学习。行前,几个“政治上的朋友”为他饯行,邓小平也在其中。这时,邓小平已经在向团组织靠拢,开始参加一些活动,逐渐受到团组织的关注和重视。同年6月,邓小平离开夏莱特回到巴黎,正式加入旅欧中国共产主义青年团,成为一名马克思主义和共产主义的信仰者。

做了“油印博士”

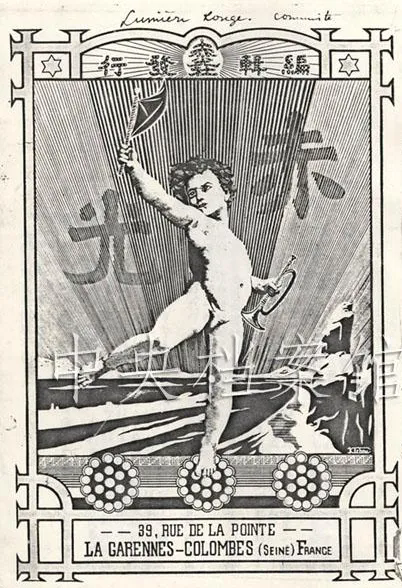

邓小平回到巴黎后,参加了旅欧中国共产主义青年团第二次代表大会。此后,他一边做杂工,一边在旅欧共青团执行委员会从事机关刊物《少年》的编辑出版工作。据蔡畅回忆:“《少年》刊物是轮流编辑,邓小平、李大章同志刻蜡版,李富春同志发行。” 后来《少年》改名为《赤光》,由周恩来负责编辑、发行,并担任主要撰稿人。

▲旅欧中国共产主义青年团机关刊物《赤光》。

邓小平负责刻蜡版和油印。每到出刊时,周恩来将改定的稿件交予邓小平,邓小平将稿件逐字逐句、一笔一画地刻写在蜡纸上,然后用一台简陋的印刷机打印、装订。因刻字工整隽秀,印刷清晰整齐,邓小平被大家称为“油印博士”。

那时,编辑部就设在巴黎意大利广场旁边的一座小旅馆里,邓小平和周恩来常常工作到深夜,就挤在编辑部的小房间里一起睡。多年后,邓小平说:我和周总理“认识很早,在法国勤工俭学时就住在一起。”“对我来说他始终是一个兄长。我们差不多同时期走上了革命的道路。”

五年零三个月的人生印记

1924年7月,旅欧中国共产主义青年团召开第五次代表大会,邓小平当选执行委员会委员,开始担任领导职务,并根据中央有关规定,自动转为中国共产党旅欧支部的党员。这时,邓小平还不满二十岁。

▲1924年7月,出席旅欧中国共产主义青年团第五次代表大会的代表在巴黎合影。后排右三为邓小平。前排右六为周恩来。

五卅运动爆发后,中共旅欧党团组织领导在法国的勤工俭学生、华工和各界华人,开展反对帝国主义的斗争,声援五卅运动。法国当局疯狂镇压,巴黎警察局大肆搜捕中国共产党人,二十多人被捕入狱。邓小平那时正作为支部特派员在里昂地区开展工作,面对如此形势,他毅然回到巴黎,接替党团组织的领导工作。

邓小平的频繁活动,引起了法国警方的注意。1926年1月8日,巴黎警察局下令搜查邓小平等人的住所,并决定将其驱逐出境。好在邓小平等人早有准备,已在前一晚坐上火车,离开巴黎,前往莫斯科,结束了五年又三个月的旅法生活。这个时期的邓小平,已经成长为一个职业革命家、一个坚定的共产党人。法兰西岁月,在邓小平一生的经历中,留下了深深的印记!

▲《少年》(后改名为《赤光》)的编辑部就设在巴黎十三区戈德弗鲁瓦街上的“海王星旅馆”内。周恩来、邓小平、聂荣臻、陈毅、李富春等都曾在这里共同工作过。这是新华社记者高静于2021年4月25日在法国拍摄的“海王星旅馆”。

四十八年后,1974年4月,邓小平率中国政府代表团赴纽约参加联合国大会第六届特别会议,在回程中途经巴黎转机时,特意请托使馆的工作人员帮忙寻找意大利广场边上他和周总理等人当年从事革命活动的小旅馆。就在这次短暂停留巴黎期间,他特地请身边的工作人员到巴黎街头买了100个法式牛角面包。回国后,邓小平把这些牛角面包分送给了当年同在法国勤工俭学和参加革命活动的周恩来、李富春、聂荣臻、蔡畅等老战友。小小的牛角面包承载着当年旅法的共产党人共同的青春记忆,也足见这段法兰西岁月给邓小平留下的深刻印象。

资料来源:

1.中共中央文献研究室编:《邓小平年谱.1904~1974》,中央文献出版社,2009.10

2.中共中央文献研究室编:《邓小平传:1904~1974》,中央文献出版社,2014.8

3.邓榕著:《我的父亲邓小平:激情年华》,中央文献出版社,2010.1

4.邓小平著:《邓小平文选 第二卷》,—2版,人民出版社,1994.10

5.热纳维埃夫·巴尔曼,尼科勒·杜利乌斯特:《邓小平的旅法岁月》,《党的文献》1995年第3期

重点推荐

- 蔡奇看望文化界知名人士和科技专家

- “粮食安全这根弦必须始终绷紧”

- 中共中央国务院关于锚定农业农村现代化 ...

- 中共中央 国务院关于《现代化首都都市圈...

- 同心七十载 聚力新未来——中非携手共逐...

- 凝心聚力推动社会工作高质量发展——我国...

- 踔厉奋发向前进 笃行实干绘蓝图——习近...

- 金观平:中国始终是全球发展的重要机遇

- 省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届四...

- 2025年以习近平同志为核心的党中央整治形...

- 2025年以习近平同志为核心的党中央贯彻执...

- 金社平:从全年报看中国经济“顶压前行、...

- 李强主持召开专家、企业家和教科文卫体等...

- 任 平:从两个大局看“十五五”战略谋划